فلسطين في الأدب المصري: أين أصبحت؟

شكّلت نكبة فلسطين عام 1948 منعطفاً تاريخياً هاماً في مسار الأمة العربية ومصر تحديداً. وتجلّى ذلك بوضوح في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الإنتاج الأدبي. إذ صدرت كتب منذ بداية الوجود المصطنع للكيان المحتل عام 1949 بقصائد مثل "لا تصالح"، و"سقط القناع"، و"غزة أيتها الباسلة"، و"اللاجئ" وغيرها.

وتجلى بعد هزيمة عام 1967 بازدياد المدّ الشعري وانفجار بركان المشاعر الوطنية؛ فظهر شعر حماسي لأمل دنقل، وصلاح جاهين، وأحمد فؤاد نجم، ومحمد إبراهيم أبو سنة، ونجيب سرور؛ يغلب عليه الطابع القومي. وبمرور الوقت حضر السرد القصصي لتخرج إلى النور روايات تناولت النكسة، مثل "طريق العودة" ليوسف السباعي، ومسرحية "الذباب الأزرق" و"شرف" لصنع الله إبراهيم، و"حب في المنفى" و"شرق النخيل" لبهاء طاهر، والتي عالجت الموضوع بعمق إنساني. ثم تطور تناول القضية الفلسطينية؛ فابتعدت الأعمال عن الانفعال المباشر، واتجهت إلى تحليل نفسي واجتماعي أعمق، مثل "الطنطورية" لرضوى عاشور و"أمريكانلي" لصنع الله إبراهيم.

وباستحضار سؤال شكري عن دور الأدب ومكانة القضية الفلسطينية فيه خلال العقدين السابقين؛ ترى الكاتبة عبلة الرويني أن صياغة الأدب وتعبيره عن القضية تغير. واستشهدت بمقولة لمحمود درويش حول حادث استشهاد الطفل محمد الدرة وكيف أن الصورة التلفزيونية كانت سبباً لكتابته قصيدة عن الدرة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد خلت القصيدة من مشهد القتل وطلقات الرصاص وصرخات الأب. فالصورة تجاوزت الكلمات. كلام درويش ينطبق بالفعل على كثير من الأحداث والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فالواقع أشد هولاً من التعبير عنه، والصورة والمشهد الفيلمي يمتلك طاقة تصوير وتعبير أسرع وأعمق تأثيراً. طبعاً ليست الصورة وحدها ما غيّر شكل الكتابة؛ إذ هناك تراجع في وعي الكاتب والمثقف بدوره وقضاياه.

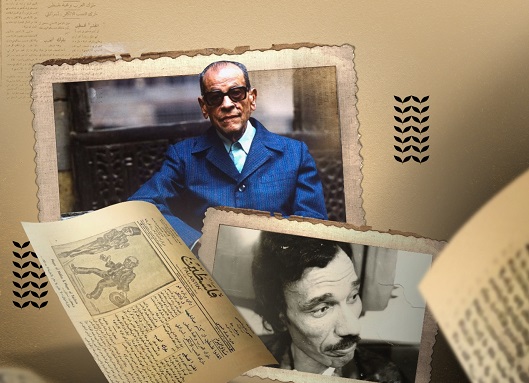

هذا يتوافق مع رأي نجيب محفوظ عن القضية الفلسطينية وظهورها في أعماله حيث يقول: "الحقيقة أن الفن الروائي لا يستطيع أن يكتب خارج دائرة تجربته، إنه ليس كالشعر. فهو مجرد، إذ يمكنك أن تكتب قصيدة عن أي "حاجة" ما دمت تعبر عن عاطفتك الخاصة. لكن عندما تأتي لكتابة رواية، إذا كنت لا تعرف "حاجات" فإنك لا تستطيع أن تكتب هذه الرواية؛ الشارع، الإنسان، العلاقات اليومية، تجسد الرواية. أما أن يكتب الروائي عن بلد لم يره، فأمر مستحيل. لكن أنا أكتب عن فلسطين في ناحية أخرى، وذلك عندما أكتب عن العدل والظلم. فجوهر القضية الفلسطينية هو صراع بين عدل وظلم".

أما هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب؛ فيرى أن القضية الفلسطينية عموماً ظهرت في الأدب المصري بأشكاله كافة على مدار العقود السبعة الماضية، سواء في الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح. فقد كانت القضية الفلسطينية دائماً جزءاً أساسياً من الهم الأدبي المصري، أحياناً عبر صورتها الخالصة بالحديث عن القضية مباشرة، أو باعتبارها جزءاً من الهم السياسي المصري. وذلك لأسباب لها علاقة بتاريخ الصراع وتكوين الوعي المصري وأبعاد أخرى مرتبطة بالجغرافيا والسياسة والضلوع المصري في القضية منذ البداية. ربما تقل الوتيرة أحياناً، كما حدث في بعض الفترات مثل العقد الأخير، عندما يكون الانشغال بالهم الداخلي أكثر بروزاً، لكن في النهاية تبقى القضية الفلسطينية إحدى مفردات الثقافة المصرية.

ولعل الشاهد على ذلك، أنه بالرغم من التراجع في كمّ الأعمال الأدبية التي ظهرت فيها القضية الفلسطينية؛ فإن هناك إجماعاً بين الكتاب والمبدعين للتضامن مع فلسطين بشكل معلن. حيث يرى الحاج علي أنه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية كان الأدباء المصريون يتابعون الأخبار والصور، وعلى صلة مباشرة بالمبدعين الفلسطينيين، سواء في عملية نشر إنتاجاتهم الأدبية أو حضورهم في المؤتمرات الأدبية، وهذا له أثره في طريقة حضور فلسطين في الأدب المصري.

هذا الرأي يؤيده أنور المغيث، الرئيس الأسبق للمركز القومي للترجمة؛ بقوله إن القضية الفلسطينية لم تغب يوماً عن الفضاء الأدبي المصري. فأثناء توليه منصبه كان هناك حرص على إحياء "يوم الأرض" في احتفالية سنوية تقدم فيها ترجمات عن القضية الفلسطينية والتي وصلت للعشرات من الكتب سنوياً. ومن أهم هذه الترجمات كتاب "مسألة فلسطين" لهنري لورنس ترجمه بشير السباعي، وصدر في 10 مجلدات، بالإضافة إلى كتب أدبية لفلسطينيي الشتات تحكي التغريبة الفلسطينية.

لكن المغيث يرى أن القضية الفلسطينية ذاتها لم تعد من أبرز موضوعات الكتابة في العقدين الأخيرين؛ وذلك لعدة أسباب منها ما قد يكون مرتبطاً بالقريحة الأدبية، ومنها لطغيان الصور الحية مما يحدث في الأراضي المحتلة، بحيث تصبح الكلمة ضعيفة أمام الحقيقة المرئية. بالإضافة إلى سيادة فكرة انعدام الحيلة والأمل في التغيير؛ أسفر عن سريان الشعور بالعجز، بعكس فترات سابقة حيث ساد الأمل في وحدة الشعب الفلسطيني والضغط العربي. لكن السبب الأهم من وجهة نظر المغيث هو تغير الصيغة السياسية التي تقدم بها القضية الفلسطينية؛ حيث كان الدفاع عن الحق الفسطيني جزءاً من الدفاع عن الطبقة العاملة المصرية، والتخلي عن الدفاع عن العمال يعني التخلي عن قضيتنا. هذه الصلة حدث فيها فصام ولم يعودا متصلين.

ويتفق الحاج علي مع الرأي السابق حيث يرى أن وسائل التواصل أثرت على كل شيء؛ فحضور القضية الفلسطينية في الوعي الشعبي ومن ثم الأدبي صار أكثر حيوية ووعياً بما يحدث على الأرض. وككل شيء، غابت الطبيعة الخطابية والتنظيرية وظهر الأمر بوصفه هماً فردياً ناتجاً من وعي جمعي.

أما الشاعر والكاتب الصحفي يحيي وجدي، فيرى أن القضية الفلسطينية لم تغب عن الوعي والوجدان المصري. لكن تغيرت طرق التعبير عنها. فهو من جيل تربى على العمل العام خلال الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. لذا كانت فلسطين دائماً حاضرة في كل ما كتبه في الصحافة. لكن في مجال الشعر فله قصيدة وحيدة عن فلسطين، وهذا ما يفسر تحول حضور فلسطين أكثر في الأعمال المباشرة (الصحافة – العمل العام .. إلخ) أكثر من الأعمال الأدبية.

ويعزو وجدي هذا التراجع إلى سببين أولهما أن الاجيال السابقة كتبت كثيراً عن القضية والثورة الفلسطينية وذلك لارتباطها بقضايا التحرر سواء في مصر أو عالمياً، وثانياً الكتابة الفلسطينية سواء في الداخل أو المهجر؛ أثرت بالإيجاب حيث ظلت فلسطين حاضرة في الأذهان. إضافة إلى وجود ما يسميه وجدي أزمة هيكيلة في الكتابة المصرية منذ العام 2000.

من جهته، يرى شوكت المصري، أستاذ النقد في أكاديمية الفنون، أن الحرب كموضوع في قصيدة النثر برز بشكل مكثف في الشعر خلال العقدين الأخيرين كما في أعمال عماد أبو صالح وصبحي موسى. أما النكبة فتوارت لصالح النكبات العربية المتعددة. كما أن قصيدة النثر قائمة على سقوط الأشكال السابقة (الوزن والتفعيلة) والتي صاحبت سقوط الأفكار الكبرى من القومية العربية والحلم العربي وغيرها.

وبهذا السقوط تحولت الأفكار من الكلي إلى الجزئي؛ فانصب المبدع على الأفكار المباشرة. وأصبحت قصيدة النثر متسمة بالإغراق في الذاتية والطابع الاستهلاكي؛ ولم يعد منشغلاً بالقضايا الكلية.

لكن أستاذ النقد في أكاديمية الفنون يرى أن المستقبل ليس مظلماً، فالتغيير في وعي الشباب حدث بشكل عفوي، وهذا وفقاً لتجربته في تدريس طلبة الجامعة. هذا الوعي أربك العديد من الحسابات والسياسات، ما أعاق تنفيذ مخططات التطبيع مثلاً. لكن النتاج الأدبي للأجيال الجديدة قد يتأخر بضع سنوات حتى ينضج، كما قد يصاحبه تغير في القالب.

أضف تعليق